Práctica 1: Reconocimientos de glúcidos

Objetivos de la práctica:

Observar cómo

reaccionan una serie de glúcidos sometiéndolos a Licor de Fehling y comprobar

si poseen azúcares reductores.

Fundamento teórico:

Se basa en el carácter reductor de los monosacáridos y de la

mayoría de los disacáridos (excepto la sacarosa). Si el glúcido que se

investiga es reductor, se oxidará dando lugar a la reducción del sulfato de

cobre (II), de color azul, a óxido de cobre (I), de color rojo-anaranjado.

Materiales:

- 4 tubos de ensayo

- Licor de Fehling A y B

- Disolución de glucosa (control positivo), lactosa, fructosa y sacarosa (control negativo)

- Vaso precipitado

- Pipeta

- Mechero

Procedimiento:

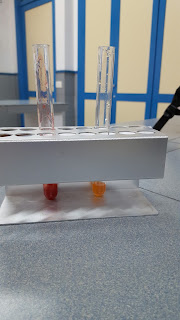

- Ponemos 3ml de cada disolución en un tubo de ensayo diferente.

- Se añade 1ml de cada Fehling con una pipeta para alcalinizar el medio de reacción

- Calentamos los tubos al baño maría en un vaso de precipitado. Si la disolución se vuelve rojiza, habrá azúcares reductores. Y si cambia a un tono azul verdoso, no los habrá.

Resultado:

Tubo

|

Contenido

|

Color

antes de calentar

|

Color

después de calentar

|

Positivo

(sí/no)

|

1

|

Glucosa

|

Transparente

|

Naranja

|

Sí

|

2

|

Lactosa

|

Blanco

|

Amarillo/naranja

|

Sí

|

3

|

Sacarosa

|

Transparente

|

Azul

|

No

|

4

|

Fructosa

|

Naranja

|

Verde/naranja

|

sí

|

Cuestiones:

1. Dibuja la estructura de los glúcidos utilizados, ¿qué

características químicas permiten su identificación?

Glucosa, lactosa, sacarosa y fructosa

2. El tubo de ensayo que contiene sacarosa no reacciona con la

solución de Fehling, a pesar de ser un azúcar, ¿cuál crees que es la razón?

La razón es porque la sacarosa no posee

ningún carbono anomérico libre. Este carbono pasa a ser asimétrico al ciclarse

el monosacárido y es el que lleva el grupo funcional. Los carbonos anoméricos

de los componentes de la sacarosa (glucosa y fructosa) se hallan unidos

mediante un enlace O-glucosídico. Por ello, no puede reaccionar con la solución

de Fehling.

3. ¿Qué sucederá si se hace la prueba con azúcar de mesa? Busca

información sobre la materia prima para su obtención, su procedencia y su

identificación.

El azúcar de mesa es el nombre con

el que nos referimos a la sacarosa, por lo que pasará exactamente lo mismo. En la Naturaleza se encuentra en un 20% del

peso en la caña de azúcar y en un 15%

del peso en la remolacha azucarera. La miel también es un fluido que contiene gran

cantidad de sacarosa parcialmente hidrolizada.

4.

Consulta

la relación que existe entre la glucosa y la fabricación del vino.

El azúcar residual hace referencia a la

cantidad de azúcares que quedan sin fermentar en el vino una vez transcurrida

la fermentación alcohólica. Es un parámetro que puede ser fácilmente manipulado

por el enólogo, incluso desde la vendimia, ya sea por la concentración de

azúcares que alcancen las uvas o en función del control exhaustivo del proceso fermentativo.

Práctica 2: Hidrólisis de la sacarosa

Fundamento teórico:

Como ya comprobamos en la anterior

práctica, la sacarosa no tiene poder reductor y la reacción con el Licor de Fehling

es negativa. Sin embargo, en presencia de CIH y una alta temperatura, la

sacarosa se hidroliza. La prueba de que se ha realizado la hidrólisis se hace

mediante el Licor de Fehling. Si el resultado es positivo, será rojo y si es

negativo, será verde.

Procedimiento:

- Tomar 3ml de solución de sacarosa y añadir diez gotas de CIH diluido.

- Calentar en un mechero durante 5 minutos.

- Dejar enfriar.

- Neutralizar añadiendo 3ml de solución alcalina

- Realizar la prueba de Fehling y observar los resultados

Práctica 3: Investigación de polisacáridos

(almidón)

Fundamento teórico:

El almidón es un polisacárido vegetal

formado por amilosa y amilopectina. La primera se colorea de azul en presencia

de yodo gracias a la fijación del yodo en la superficie de la molécula. Como reactivo

se usa una solución denominada Lugol que contiene yodo y yoduro potásico.

Procedimiento:

- Colocar en un tubo de ensayo 3ml de la solución de almidón.

- Añadir 3 gotas de la solución de Lugol

- Calentar hasta que pierda el color

- Enfriar el tubo de ensayo y observar como reaparece el color azul

Práctica 4: Reconocimiento de almidón

Fundamento teórico:

El almidón es un polímero que se

encuentra en los vegetales y está formado por amilosa y amilopectina. En

disolución, las moléculas de amilosa se encuentran en forma de hélice y son

capaces de incluir moléculas como el yodo, coloreándose de un azul intenso. No es

una reacción química. Para su identificación se usa una solución de Lugol.

Materiales:

- Tubos de ensayo

- Vasos de precipitado

- Soporte y rejilla

- Pinzas de madera

- Pipeta

- Mechero

- Lugol

- Alimentos como la papa, queso, jamón, jamón serrano, pan o harina

Procedimiento:

- Coloca en un tubo de ensayo 3ml de la solución de almidón.

- Añade 3 gotas de la solución de Lugol.

- Calienta al baño maría y déjalo enfriar.

- Añade unas gotas de solución de Lugol a cada uno de los alimentos y si hay almidón se teñirá de azul oscuro.

Resultado:

El resultado fue que todos los alimentos,

menos el jamón serrano, se tiñeron de azul. Por lo que todos ellos poseían

almidón.

Cuestiones :

1.

¿Cuál es la función del almidón para la planta de la

patata?

El

almidón es un homopolisacárido exclusivo

de los vegetales. Está formado por glucosa y su función es de reserva

energética.

2.

¿Qué diferencias y similitudes tienen la amilosa y amilopectina?

La

amilosa y la amilopectina son dos cadenas de moléculas de glucosa del almidón. No

obstante, se aprecian ciertas diferencias, como que las moléculas de amilopectina son insolubles y

más grandes que las moléculas de amilosa.

3.

¿Qué se deduce si se encuentra almidón en un embutido, y este no figura como

componente en su etiqueta?

Si esto ocurre podemos asegurar que los

embutidos han sido adulterados por la empresa, lo que está prohibido debido a

los efectos negativos que puede causar en determinadas personas, afectando su

salud.

4.

Elabora una lista de alimentos que no tienen almidón, y de otros que sí lo

tienen.

No contienen almidón: calabaza, cebolla, judía, pepino,

pimiento y tomate

Contienen almidón: los cereales, la papa, el arroz, la

pasta, el pan, así como todos los derivados de la harina.

Práctica 5: Digestión por la amilasa salival

Fundamento teórico:

La prueba de Fehling se realiza para detectar la

presencia de monosacáridos y algunos disacáridos que poseen grupos aldehídos

libres susceptibles de oxidarse al reaccionar con el Licor de Fehling, lo cual

se manifiesta evidente al aparecer un precipitado rojizo.

Materiales:

-

Tubos de ensayo

-

Disolución de almidón

-

Licor de Fehling A y B

-

Mechero

-

Recipiente para baño María

Procedimientos:

-

Coloca 5cc de una disolución de

almidón en un tubo de ensayo y añádele 1cc de Fehling A y B.

-

Calienta en el mechero

-

En un tubo de ensayo coloca otros

5cc de la disolución de almidón y añádele saliva

-

Deja actuar unos minutos al baño

María.

-

Realiza la prueba de Fehling tal

y como se ha realizado en el apartado anterior.

Preguntas:

- ¿Ha tenido lugar

alguna reacción en la primera prueba? ¿Por qué?

No, puesto

que el Fehling indica la presencia de azúcares reductores y el almidón no tiene

poder reductor.

- ¿Ha habido alguna

reacción en la segunda prueba? ¿A qué ha sido debida?

La reacción

ha sido positiva, ya que al contener amilasa, que está en la saliva y tiene

poder reductor, el almidón se descompone.

- ¿Cuál es la

acción de la amilasa (ptialina) salival?

La amilasa es una enzima que actúa en los procesos de digestión de carbohidratos,

específicamente actúa sobre el almidón. Su

función es hidrolizar los enlaces glucosídicos de la molécula de almidón.

Práctica6: Síntesis de sustancias,

fabricando jabón

Fundamento teórico:

Desde hace muchos años se

utilizan los aceites usados como materia prima para fabricar jabón. El proceso

de obtención consiste en añadir sosa cáustica a una grasa para producir la sal

sódica de los ácidos grasos que contiene el jabón. En la reacción química,

llamada saponificación, se produce glicerina, que queda mezclada con el jabón.

Materiales y reactivos:

- Vaso de precipitado

- Varillas de vidrio

- Probetas

- Moldes

- Papel de filtro

- Algún tipo de aceite

- Hidróxido de sodio

- Agua

- Cloruro de sodio

Objetivos:

El objetivo de esta práctica es

conseguir hacer jabón utilizando, en este caso, aceite de almendras.

Procedimientos:

- Pesa 10g de sosa cáustica y añádelos a un vaso de precipitado con 60ml de agua.

- Mide en una probeta 60ml del aceite.

- Deja enfriar la disolución de hidróxido de sodio y vierte sobre ella el aceite mientras lo vas agitando.

- Deja reposar la reacción durante 30 minutos.

- Observa que la mezcla se va espesando al producirse la reacción de saponificación.

- Una vez se haya espesado viértela sobre un molde.

- Tubos de ensayo

- Gradilla

- Varillas de vidrio

- Mechero

- Vasos de precipitados

- Pipetas

- Solución de NaOH al 20%

- Solución de Sudán III

- Tinta china roja

- Eter

- Aceite de oliva

1. Saponificación

Fundamento teórico

Las grasas reaccionan en caliente con el hidróxido sódico o potásico descomponiéndose en glicerina y ácidos grasos. Estos se combinan para dar jabones. En los seres vivos, la hidrólisis de los triglicéridos se realiza mediante la acción de enzimas específicas que dan lugar a la formación de ácidos grasos y glicerina.

Procedimiento

- Colocar en un tubo de ensayo 2ml de aceite y 2ml de NaOH al 20%

- Agitar y calentar al baño maría

- Pasado un tiempo, se pueden observar tres fases: una inferior clara que contiene a sosa sobrante junto con la glicerina formada, otra intermedia semisólida (el jabón) y una superior de aceite.

2. Tinción

Fundamento teórico

Los lípidos se colorean selectivamente de rojo-anaranjado con el colorante de Sudán III

Procedimiento

- Colocar 2ml de aceite en dos tubos de ensayo

- Añadir a uno de los tubos 4-5 gotas de solución alcohólica de Sudan III

- Añadir al otro tubo las mismas gotas de tinta roja

- Agitar ambos tubos y dejar reposar

- En el tubo con Sudán III el aceite aparecerá teñido, mientras que en el otro la tinta se irá al fondo y el aceite no estará teñido

3. Solubilidad

Fundamento teórico

Los lípidos son insolubles en agua. Cuando se agitan en ella se dividen en pequeñas gotas formando una emulsión de aspecto lechoso, que es transitoria, pues desaparece por ser de menor densidad y se sitúa sobre el agua. Por el contrario, las grasas son solubles en disolventes orgánicos.

Procedimiento

- Poner 2ml de aceite en dos tubos de ensayo

- Añadir 2ml de agua a uno de ello y 2ml de un disolvente orgánico al otro

- Agitar ambos tubos y dejar reposar

- El aceite se disolverá en el éter, en cambio en el agua no lo hará y el aceite subirá debido a su menor densidad

Cuestiones:

¿Qué son los jabones?

Los jabones son sales de ácidos grasos, producidos mediante una reacción química conocida como saponificación.

Los jabones se pueden obtener mediante la reacción de saponificación. En esta reacción la grasa reacciona con la sosa para producir jabón y glicerina. Cada molécula de jabón tiene una cadena muy larga compuesta de muchos átomos de carbono y una cabeza con un grupo ácido. Se dice que esta molécula es anfipática.

- ¿Por qué en la saponificación la glicerina aparece en la fase acuosa?

Porque en la saponificación, se utilizan grasas y éstas están compuestas por ácidos grasos y glicerina. Como resultado se obtiene una fase semisólida que es la sal de sodio de los ácidos grasos (el jabón), por lo tanto, en la fase acuosa quedará el alcohol (glicerina) como subproducto de la elaboración del jabón puesto que es parcialmente soluble en agua.

- ¿Qué enzima logra en el aparato digestivo la hidrólisis de las grasas?

En el estómago la enzima lipasa gástrica y en el intestino delgado la lipasa pancreática-colipasa.

- Indica lo que ocurre con la mezcla aceite-Sudán II y aceite-tinta y explica a qué se debe la diferencia entre ambos resultados.

Cuando se mezcla el aceite con el Sudán III, todo el aceite se tiñe de rojo puesto que es un colorante lipofilo (soluble en grasas) y debido a esa afinidad se utiliza para revelar la presencia de grasas. Pero la tinta roja no es soluble en grasas, por esa razón, el aceite no se tiñe de rojo con la tinta china roja puesto que no se mezclan, y la tinta se deposita en el fondo.

- ¿Qué ocurre con la emulsión de agua en aceite transcurridos unos minutos de reposo? ¿Y con la de benceno y aceite? ¿A qué se deben las diferencias observadas entre ambas emulsiones?

Al pasar unos minutos de reposo, esa emulsión desaparece por la reagrupación de las gotitas de grasa en una capa, que por ser menos densa, se sitúa sobre el agua, de mayor densidad. Aparece una disolución homogénea, puesto que el aceite se disuelve en el benceno, sustancia orgánica y apolar al igual que el aceite. Simplemente por la solubilidad de las grasas: insolubles en agua y por tanto no se mezcla con ella, y solubles en disolventes apolares como él, por eso si se mezclan.

SEGUNDO TRIMESTRE

Estudio de la catalasa

Fundamento teórico

La catalasa es una enzima presente en los peroxisomas de las células de todos los tejidos animales y vegetales. Actúa sobre el agua oxigenada descomponiéndola en agua y oxígeno, y liberando energía en forma de calor. El agua oxigenada es un producto resultante de las reacciones metabólicas y si no se destruye puede ser tóxica para la célula. Si se pone un tejido en contacto con el agua oxigenada se observa la aparición de efervescencia.

Objetivo

Detectar la presencia de catalasa en los diferentes tejidos y estudiar los factores que influyen en la actividad de la misma: pH y temperatura.

Material

- 12 tubos de ensayo y 1 placa Petri

- Gradilla

- Probeta

- Bisturí

- Pinzas

- Mechero

- Agua oxigenada

- HCl

- NaOH

- Un trozo de hígado y otro de papa

Procedimiento

Preparación control

- Cortar un trozo semejante de cada tejido

- Introducir cada uno en un tubo de ensayo

- Añadir 3cc de agua oxigenada a los dos tubos

Influencia de la temperatura en la actividad enzimática

- Cortar dos trozos semejantes, uno de cada tejido

- En dos tubos de ensayo añadir 5cc de agua de grifo y una muestra de tejido

- Cocer al baño María dos trozos de muestra durante 8 min y sacar. Volver a poner dentro de un tubo vacío

- Añadir 3cc de agua oxigenada a los dos tubos

Influencia del pH en la actividad enzimática

- Cortar dos trozos semejantes, uno de cada tejido

- Añadir 3cc de HCl en dos tubos y 3 de NaOH en otros dos tubos

- Añadir una muestra de cada tejido a cada uno de los tubos. Esperar 2 min.

- Sacar la muestra a 4 tubos nuevos y añadir 3cc de agua oxigenada a los 4 tubos

Resultados

- Muestra animal sin tratar: sin actividad

- Muestra vegetal sin tratar: sin actividad

- Muestra animal+cocción: sin actividad

- Muestra vegetal+cocción: sin actividad

- Muestra animal+HCl: sin actividad (no actúa en medio ácido)

- Muestra vegetal+HCl: sin actividad (no actúa en medio ácido)

- Muestra animal+NaOH: presenta actividad (actúa en medio básico)

- Muestra vegetal+NaOH: presenta actividad (actúa en medio básico)

Extracción del ADN

Objetivo

El objetivo de esta práctica es aprender una sencilla técnica para poder extraer el ADN de un tejido vegetal.

Materiales

- fresas o kiwi

- Tijeras

- Mortero

- Colador

- Pipeta Pasteur

- Tubo de ensayo

- Vaso

Procedimiento

- Con una tijera o un cuchillo trocea las fresas para romper los tejidos

- Coloca los trozos en un mortero y machácalos hasta formar una pasta

- Cuela la pasta por un colador para obtener su zumo

- Añade al zumo sal común disuelta en agua (10g de sal/100 ml de agua) para romper las membranas de las células

- Extrae una porción de la mezcla (pulpa mezclada con agua y sal) con una pipeta Pasteur y viértela en un tubo de ensayo

- Añade al tubo de ensayo unas gotas de jabón líquido, tipo lavavajillas, para romper la membrana nuclear de las células

- Vierte etanol sobre un tubo de ensayo, en una proporción de 2/3 partes, haciéndolo resbalar por las paredes del vaso. Golpea el tubo suavemente para que libere el ADN y precipite. El ADN es insoluble en el etanol, por lo que al soltarse de las células, precipita y resulta más fácil extraerlo

- Extrae ADN del tubo de ensayo con agua para conservarlo y observarlo bajo el microscopio

f